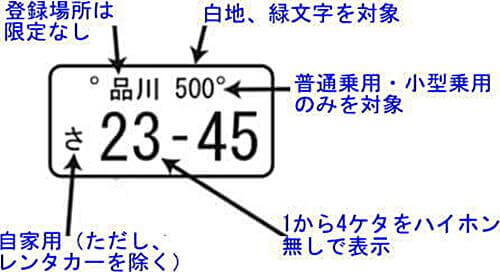

ナンバープレートに、希望する4ケタの番号をつけることができる制度が1998年からスタートして、すでに約四半世紀になります。

外国では多様なナンバープレートが許可されているところもあるようですが、自分で好きな4桁の番号を選べると、自分の車に愛着が持てるので、これは非常にいい制度です。

かっこいいよりシークレットナンバーを探す楽しみも

この制度ができるまでは、「—1」「5000」「8888」などのキリ番(=キリの良い番号)や、5963(ご苦労さん)、8251(初恋)などのゴロ合わせの良い番号に運よく当たればラッキーと思われていましたが、希望番号が取得できるようになって、申し込めば、自分の好きな番号が取得できるのですが、逆に、何か意味のある「自分だけしかわからないシークレット番号」を取得する楽しみもでてきました。

全国で、人気ナンバーは1年で7020台ずつ増えていっている

人気番号は、陸運局単位で決められた「抽選番号」になっています。

1番や8888番などの人気の抽選番号は、少なくとも毎週、誰かがそれを取得していますから、1年を52週とすると、地方陸運局内(例えば大阪ナンバー、品川ナンバーなど)では、1年間に52台の車が「1」を交付されて、全国で135の標示があるので、全国では、1年間で7020台が、そして、この制度ができてからの25年間に、全国の「1」は、52週x25年間x135=175,500台 が交付されていることになります。

だから、「1」などの抽選の人気番号は、結構目にする可能性が高いはずです。

しかし、反対に、みんなが選ばない番号にすると、全国で1台もしくは数台しか走っていないということになって、これも、ある意味での優越感があります。

私の経験ですが、運転中に、たまたま、私の銀行の暗証番号と同番号の車が走っていて驚いた経験があったのですが、(もちろん暗証番号は付ける人はいないと思いますが)自分だけの「希少お宝番号」を希望して取得できるのも一つの楽しみです。

一般的な人気番号

そこで、自分だけの番号を探すためには、まず、人気番号を除外していくのが一つの方法です。

「人気番号」は、各陸運局で少しは異なりますが、抽選されて交付されています。 bestcarweb.jpさんのHPにいろいろのナンバーに関する記事がまとめられていて、全国一律の抽選対象番号は「1・7・8・88・333・555・777・888・1111・2020・3333・5555・7777・8888」が共通抽選の番号・・・という記事があります。

また、(社)全国自動車評版協議会では、2年毎に人気ナンバーを公表していて、2019年の人気ナンバーランキングを例にすると、(抜粋ですが) 次のようになっています。

たしかによく見る番号で、このような人気のナンバーを除外するのが、希少ナンバーになる基本です。

同じ番号を見ることあれば、その番号は「かなりの人気番号」

自動車検査登録情報協会のHPによると、保有する自動車数のうちの乗用車(普通+小型で軽を含む)は61,770,300台(2018年~2021年の平均)で、車の保有期間は、新車で購入して買い替えるまでに、13.87年間(軽を除く加重平均)・・・という統計があります。

走っている車は、1~9999の1万通りあるナンバーですが、調べてみて同じ番号があれば、それは、明らかに「人気番号」に分類されますから、「自分だけのシークレット番号」を探そうとすれば、調べたナンバーから重複する番号を除くだけでも、かなり目標に近づくでしょう。

私の地域で、調べやすい「大阪空港駐車場」で実際の駐車している500台の車両番号を調べてみました。

もちろん、この調査は断片的なものですから、汎用的な実情が表れているとは言えませんが、希望番号を考えるための一助にはなるはずです。

500台の調査でもいろいろなことが見えてきます

私自身、実際の自動車番号を、2019年から時間を見て自動車の番号をしれべているのですが、近年は、一時は多く見かけた、ゾロ目・キリ番などは、そんなに増えていない感じがしています。そして、100番以下の1桁・2桁の番号が目立ってきている感じです。

キリ番などの目立つ番号を取りたい人の割合も増えていない感じで、逆に言えば、希望番号の傾向も変化するのでしょう。

自動車を買い替えるのが、平均で、約14年程度とのことですし、希望番号取得制度は1998年頃からなので、四半世紀を経過して、車の入れ替わりや「流行り」の変化で、好まれる番号傾向も変化してきているはずですから、ここにある数字は調査時点の1つの例として見ていただき、自家用車を購入する際のナンバー選びの参考にしていただけるといいでしょう。

【おことわり】今回は、約2時間かけて3ナンバーと5ナンバーの500台の番号を控えたのですが、(あとで結果を示しますが)人気番号の「1」は0台でした。しかし、その3日後に同じ駐車場でちらっと見たら、ごく近くに駐車した2台の「1」が見つかった・・・というように、この調査数字はごく一瞬を捉えた調査に過ぎません。しかし、そうは言っても、後で紹介するように、この調査でも、結構面白い結果が見られます。

番号を希望しない場合の例は、レンタカーやバイクを調べるとわかる

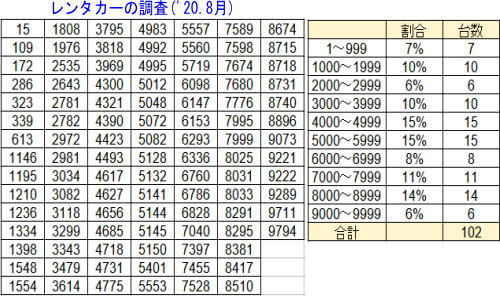

レンタカーやバイクなどは、希望番号がとれないので、希望番号を申請しない場合の傾向は、それを調べるとわかります。

4社のレンタカー会社のカープールで、約100台ずつのレンタカー(3・5ナンバーの乗用車)のナンバーを3回調べたところ、キリ番、語呂合わせ、対称などの「なにかに意味づけできる特殊な数字」は、毎回約3%(3台)程度しかありませんでした。

そして、下の例で見るように、1000番台ごとに分けてその分布を見ると、万遍に分布しており、つまり、ナンバーの交付のされ方は全く分かりませんが、まんべんなく数字が分散されていて、ともかく、番号を希望しなかったら、キリ番や語呂の良い番号が当たる確率は非常に低いといえます。

上の場合で、2535・4300・5150・6336 が「何か意味がありそうに思えるナンバー」のような感じがするのですが、それでも、それが「ラッキーな番号」と思ええませんから、1000や1111などのキリ番や目立つ番号が交付される確率は、ほとんどないということです。(だから、過去には希少だったのでしょう)

希望番号にしなければ変な番号や嫌な番号になる可能性あり

もしも、希望番号を申し込まないと、4や9を含む「一般の人が嫌と思いそうな番号」や、「語呂合わせの悪いナンバー」に当たることも考えておかないといけません。

そのことを考えると、希望番号の取得は5000円程度の申請費用なので、自家用なら、希望番号を申し込むのが無難な感じがします。

ただ、番号の交付の実態は未公表で、実態はわかりませんが、調査をしていて、「最近は語呂合わせが悪い番号は、除外されているている」ような感じがしています。

もちろん、4242など、普通の人は敬遠するナンバーを自分で取得している人もいますから、自分から取得するのは全く自由なのですが、もしも、あてがいぶちで嫌な番号が交付されて嫌な気持ちになるよりも、予め、無難な番号をとったほうがベターであることは間違いありません。

人気番号は毎週月曜に抽選 人気度にも差がありそう

自家用車を購入するときに、希望の番号のナンバープレートが欲しい場合には、希望番号をディーラーに言えば、ディーラーの担当者が、その番号が抽選になるかどうかを調べて取得の手続きをしてくれるのですが、事前に取得したい番号を検討するには、「全国自動車標板協議会のサイト(こちら)で、「どの番号が抽選番号になっているのか」や「申込み者数」などが分かるようになっています。

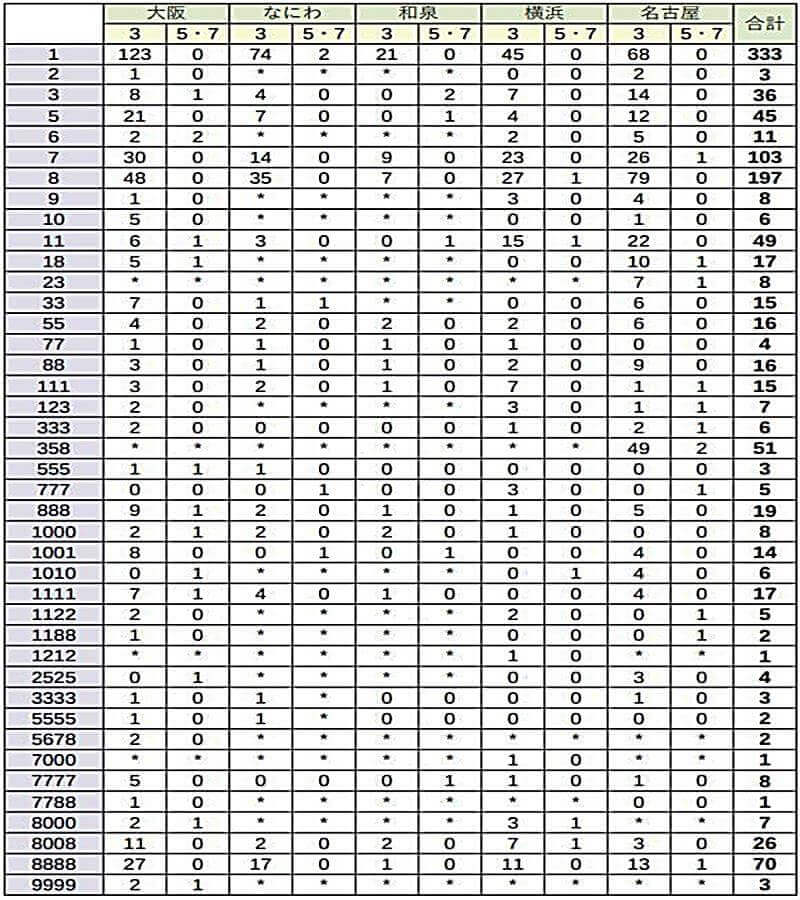

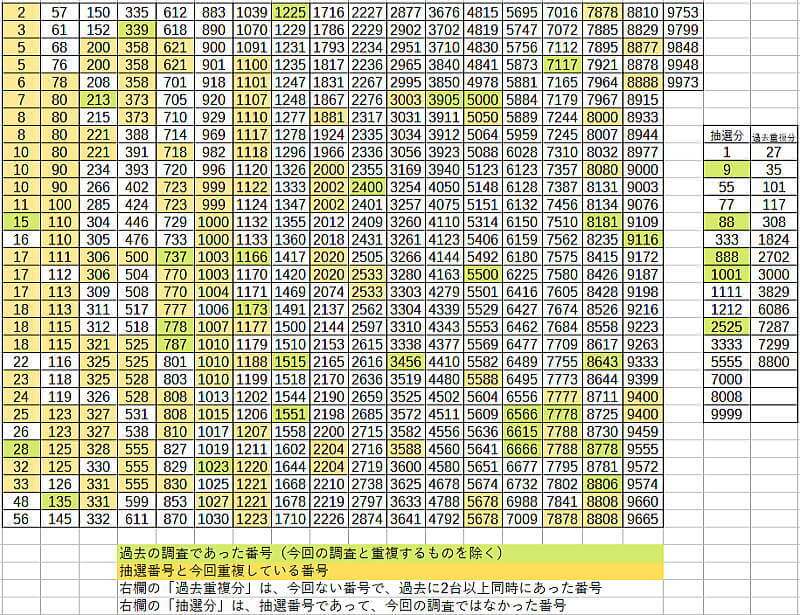

陸運局単位で抽選となる対象のナンバーが異なりますが、次の表は、大阪とその他で登録台数の多いところの抽選になる番号とその申込状況を抽出したものです。ここにある申込者数の多い番号が人気が高いといえます。

これは、2022年2月初旬の申込状況の1例です。

これらの抽選になるナンバーは、陸運局事務所ごとに番号が異なっており、表中の * はその陸運事務所では抽選番号になっていないことを示していますが、すくなくとも、この表の番号は人気番号と考えていいでしょう。

申込者がこの時点では希望者がいない「0」のものも目立っていますが、ゼロ人であれば、その週には割り当てられないだけで、長い年月では、絶対数の比率は高い番号であることにかわりません。

ただ、ここでの大阪3ナンバーの人気順は、1・8・7・8888・5 で、上の人気順(1・8・3・5・8888・・・)とは違っているし、月曜日が抽選日なので、この表の数字も変化していきます。

抽選対象のナンバー数字も地域で違っていて、大阪の9999や名古屋の358などが地域性のある番号ですが、さらに、抽選番号も変更される場合もあるようですから、自分の所轄の「抽選になるナンバー」は確認しておくといいでしょう。

考えられる人気ナンバーは・・・

抽選対象の番号はもちろんですが、重複ナンバー(1111 5555など)、キリ番(5500など)、連番(555など)、左右対称(8558など)、昇順降順(5678 4321など)、2ケタ繰り返し(1515など)、語呂合わせ 、歴史などの年号にちなむもの・・・などが人気ナンバーと考えられますし、1ケタ、2ケタ、3ケタの4桁でない数字も人気があるようです。

実際の番号がどうなのかを見てみましょう。

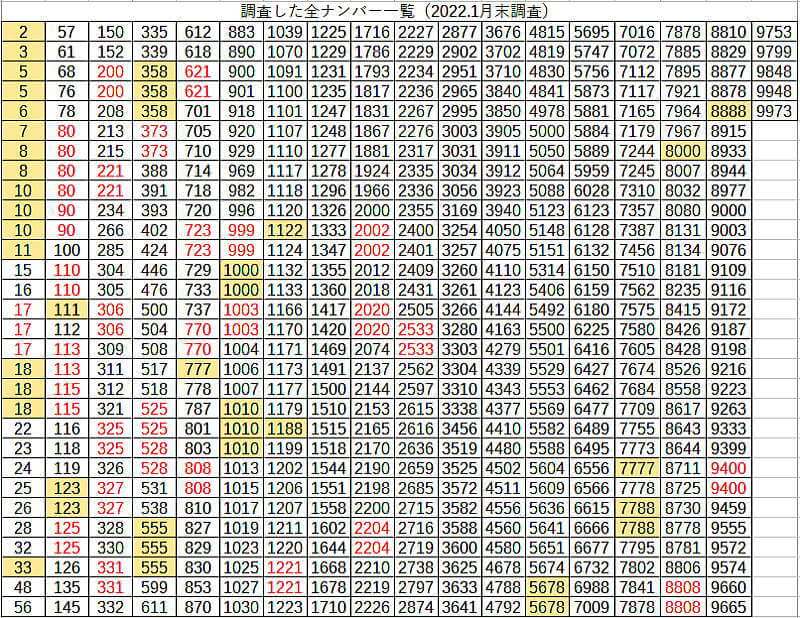

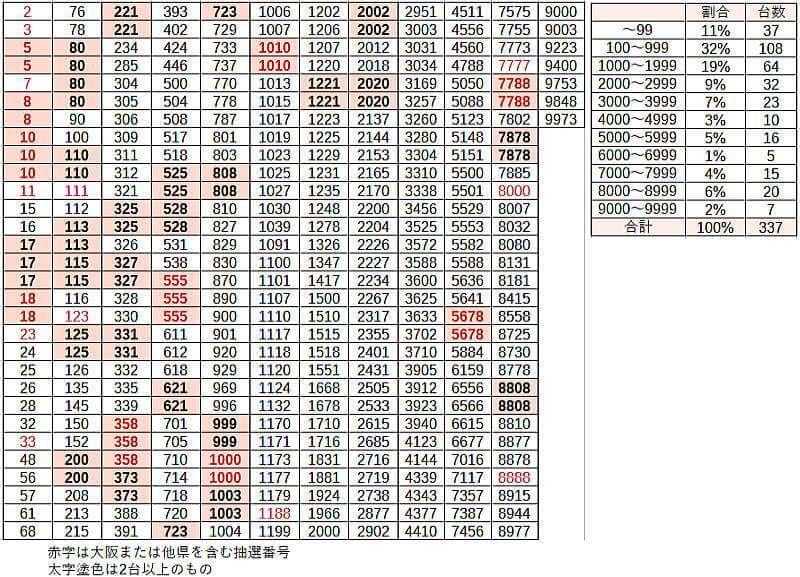

今回の調査結果(番号順にソート済)

調査数は515台で、レンタカーと明らかに商用車とわかる社名表示のあるものなどを除いた3・5ナンバーの乗用車を調べました。

黄色の着色は「抽選番号」となっているもの(今回は40台で約8%)で、やはり人気ナンバーです。 また、赤字にしているのは、調査時に2台以上見つかった、準人気ナンバーといえる番号ですが、上の人気ナンバーの推測似合わないものがあるのも興味深いでしょう。(きっと人気の秘密があるのでしょうね)

圧倒的に小さい番号が好まれているようです

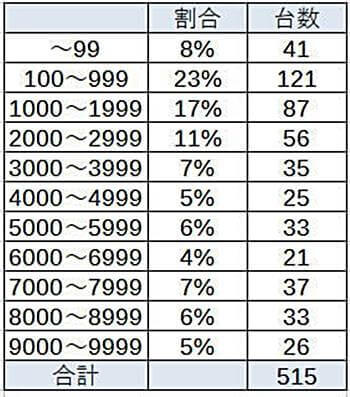

番号を層別すると、3桁以下の、小さい番号が好まれているようです。

希望番号の人気番号を絞り込んでみると・・・

さらに、希望番号の多い番号を推定してみましょう。

希望番号が選べるのは4桁の番号だけで、その他の交付のルールなどは公開されていませんが、自分では選ぶことが出来ない、前の3ケタ番号をみると、次のようになっています。

まず最初に、5ナンバーの2ケタのレア車があったことに驚きましたが、これは別にして、この数字から推定すると、300と500から順に希望番号でない番号(あてがいぶちの番号)が交付されているようで、希望番号では、(交付の順番や方法などは公開されていないのですが) 「33*」と「53*」から台数が急に増えているところから、これ以降の番号が「希望して取得した番号」の可能性が高いと考えられます。

この推測に対して、やはり、レンタカーの場合を見ると、2022年5月の時点で、ほとんどが301・302・501・502で、ようやく303や503や504 がでてきている段階ですので、番号を希望しなければ300・301・302・303・・・のように、前の3ケタ番号の数字から交付されている感じがします。

そこで、希望番号の可能性が高いと思われる、33*~ と 53*~ を調査した500台について見てみました。

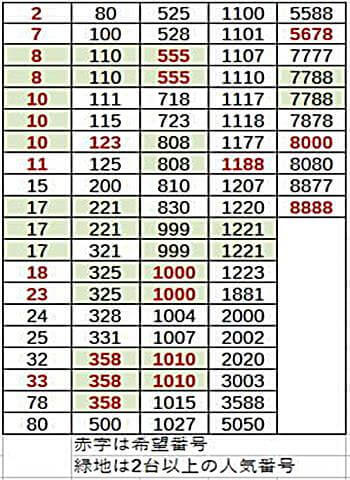

希望番号と思われる33*~と53*以上の番号を抽出すると

このように絞り込むと、希望番号を申請されていると思われる台数は337台(もとの515台の65.4%)で、当然、それ以下の301~329などで希望番号が交付されているはずですので、希望番号を取得する人のほうが、希望しない人に比べて、高い割合であることが伺えます。そして、やはり、小さい数字の人気度が顕著になっています。

この表の赤字(抽選対象)と太字(重複するもの)の台数は86台(337台の25.5%)で、これらの番号は人気番号と言えるでしょう。

さらに絞り込んで、その様子を見てみます。

ほぼ確実に希望番号を取得したと思われる 35*~と55*~では

すなわち、これらの90台は確実に人気番号と言っていいでしょう。

また、番号枯渇に対応して、3桁簿分類番号に31Xのようにアルファベットが加えられていますが、3ナンバーの次の番号が 3** の「*」部分で 31X のようにアルファベットが入っていました。

これらのアルファベットを含む番号は「真の人気番号」です。

最終的な人気番号は・・・

以上から「人気番号」を選び出すと、

1)抽選で決まる番号のもの

2)4桁の前の番号が、35*以上または 55*以上 の番号のもの

3)今回の調査で2台以上見つかった番号(黄色)のもの

4)前回までの調査ですでに重複して見つかった番号(薄緑)のもの

などといえます。それを下に表示しています。

希望する番号が、下表の色付きの番号ではなくて、今回の調査では見当たらなかった人気番号(右に示す抽選分と過去重複分)と、さらに、キリ番(1000番など)、左右対称(1001など)、繰り返し(1010など)、連続(1234など)、繰り返し増減(1122など)、語呂合わせなどでなければ、かなり希望者が少ない「自分だけの番号」になる可能性が高い・・・と考えられます。

そして、さらに、4桁の番号が5000番以上の番号で好きな番号があれば、その番号は「オンリーワン」の番号の可能性がかなり高い可能性がでてきます。

まだまだ調べてみると面白そうなことが多い

今回の調査は、個人が短時間に行ったものでなので、やや不完全なものといえますが、これだけの調査でも、いろいろな気になる点が見えています。

小型乗用車の台数の割合が一般統計に比べて低すぎるのも気になりますし、軽自動車の「58*の軽自動車の白ナンバー」も目立ってきていますし、さらに何よりも、外車の割合も急激に増えている感じがする・・・などですが、これらは、公表されている数字から、ある程度は検討できるものの、このように、実地調査をしてみると、一般統計とはちがった結果になるところが面白いと思います。

例えば、上表の右側に「抽選分」とあるものは、人気番号の抽選番号であっても、今回の500台中に含まれていなかったのも面白いですし、以前の調査では見つかった番号もあるので、もっと調査台数を増やして調べてみると、もっと信憑性に高い数字が見えてくるかもしれませんので、次回調査では何かの策を考えてみます。

調査で、5ナンバーの減り方は、一般統計よりはるかに極端でした

3ナンバーが増えています。

現在の3ナンバーの規定では、排気量2000cc・全長4.7m・全幅1.7m・全高2mのどれか1つをオーバーすると3ナンバーになりますが、税金などの維持費は排気量や重さで決まるので、3ナンバーだから「維持費が高い」「高級車」というイメージは過去のものになってきていて、乗り心地の良い高級感のあるクルマが選ばれている結果が現れています。

3ナンバーと5ナンバーの登録台数逆転現象は、すでに平成13-15年頃に起こっていますが、日本自動車販売協会連合会の昨年の新車販売資料では、普通乗用車を100とすると、小型乗用車は70程度となっており、前年比もその程度ですが、今回調査した数字は、5ナンバーは24%と極端に少ない結果でした。

これは、調査場所の特殊性や地域性などもあるのかもしれませんので、次回の調査(R5年夏頃を予定)を待ってみたいと思います。

このような数字は、WEBにあるような正式な統計を見てもわかりにくいので、実際に調べてみると面白いかもしれないと思って調査しているのですが、面白そうな課題は次回以降の宿題にして、今回はここまでとさせていただきます。 お読みいただき、ありがとうございました。

コメント