「迷惑メール」は困りもので、狙われるということは、どこかで自分のメールアドレスが漏れているということですから、新しいメールアドレスに変えてスッキリさせるのも1つの方法です。

しかし、アドレスを変える手間は大変ですし、時間が経てば迷惑メールが再来する可能性もありますから、新しいアドレスにする前に、一応の対策をとってみても無駄ではないでしょう。

私のとった対策などを参考にして対策をして、それでもだめな場合は新しいメールアドレスにすればいいので、「労多くして成果なし」にならないように、私が回り道したことを含めて紹介しますので参考になる内容があれば利用ください。

結果的にはレンタルサーバーの対策が有効でした

私の場合は、意外と気づきにくいレンタルサーバーの迷惑メール対策が有効でしたので、まずそれを紹介します。

迷惑メール対策を取ろうとしている方は、まず、チェックしてみてください。

私はエックスサーバー(![]() https://www.xserver.ne.jp/lp/service01/)でメーラーには Thunderbird を使用しています。

https://www.xserver.ne.jp/lp/service01/)でメーラーには Thunderbird を使用しています。

エックスサーバーを使っておられるならば、結論的には対策は超簡単で、設定を変えるだけです。

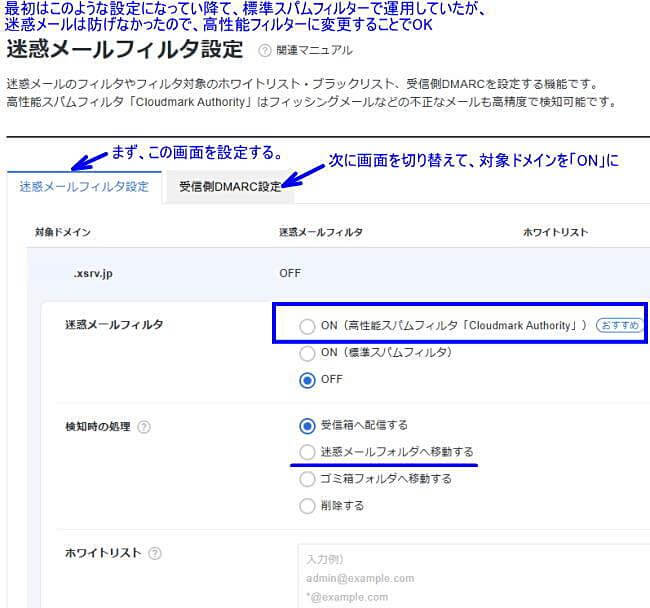

サーバーパネルから、メールの設定に「高性能スパムフィルタ(Cloudmark Authority)+DMRC」を適用するだけでOKです。

私の場合は、結果的にこれが有効で、ほぼ「迷惑メール」をシャットアウトできていますので、是非このフィルターを試してください。

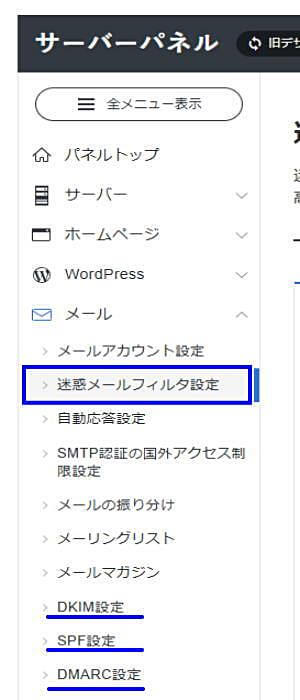

対策方法は、「サーバーパネル - メール - 迷惑メールフィルター設定」で ①高性能スパムフィルタ(Cloudmark Authority)を使う ②受信側DRARC設定を「ON」にする

私は、これに気づくのが遅かったのですが、まだの方は、これだけをやってみましょう。

この高性能スパムフィルターに切り替える前は、私の場合は「標準スパムフィルター」を使っていました。 ただ、以前に、メール判定基準を上げたことで通常メールが来なくなった経験があったので、高性能フィルターも同様なことにならないかと気になって適用を避けていたのですが、このフィルターはそのような弊害がないので、ぜひ使われることをおすすめします。

もちろん、エックスサーバー以外のサーバーでも「迷惑メール」対策はされているはずで、ここでは詳しく紹介しませんが、たとえば 安価で使いやすい ロリポップレンタルサーバー でも、「迷惑メール(スパムメール)設定」の項目が設けられていますから、それに沿って対策すればいいのですから、下に示す一般的な方法を取る前に、まず、自分が使っているサーバーの設定を確認しましょう。

(注)WEB記事を読んでも、自分のサーバーについてわかりやすく解説されているの記事は意外に少ないので、自分の契約しているサーバー内の便利な機能に気づきにくいことも多いでしょう。もしもサーバー側での特別のメール対策がないのなら、次のような、下の一般的な対策に移るといいでしょう。

一般的な方法はいろいろな記事で紹介されています

私は以下のような対策をしました。

しかし、これらをやっても結果は完璧でなかったので、最終的には新しいメールアドレスに替えましたが、ともかく、メアドを変える前に、上のようなフィルターの有無を確認しましょう。

私のとった対策 : ①メーラーの迷惑メール設定(きつい判定にすると、通常メールが来なくなるし、私の場合は、ほとんど効果なし) ②メーラーでのブラックリストでの選別(私の場合は、効果はあるものの、イタチごっこになって、根本対策には至らない) ③メールパスワードの変更(私の場合は1/2程度まで低減したのですが、やはりおさまりませんでした) ④サーバーでのSPF・DKIMなどの適用(私の場合は、やってみてもほとんど効果がありませんでした) ⑤メールアドレスの変更(最終手段です。変更による手間や不便があるのでできるだけやりたくないでしょうが)

結局「新しいメールアドレス」に変えたところ、新アドレスには迷惑メールは来ていませんので、きっとどこかで私の古いメアドが漏れて、そして悪用されたのですから、ある意味でスッキリしました。

ただ、メアドの変更につれて、登録先などの変更にかなりの手間がかかっていますし、今後にわたって安全状態が保たれる保証はないので、いずれにしても、利用しているサーバーに対策法があれば、ともかくまず、それを第一にやってみましょう。

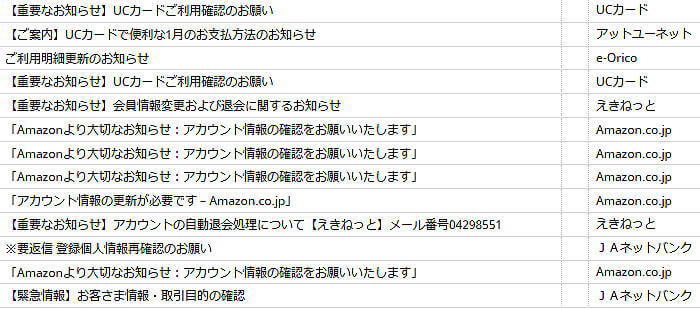

困ったもので、偽サイトも巧妙になってきている

過去にはURLが「.cn」などの外国のものや、「たどたどしい日本語」「日本にはないフォント」などで、ある程度は迷惑メールを区別できたのですが、近年は「日本人の組織が関与」しているのか、巧妙さも進化し、リンク先の「偽サイト画面作り」も本物と見分けがつかないものもある上に、全てに誘導させるリンクを貼るのではなく、ほとんどは本物サイトのリンクで、特定の部分に偽リンクを貼るなど、リンクの貼り方も進化しています。

送り先も乗っ取られたメールアドレスのようなものも多く、同じものはほとんどないので、ブラックリストにいれるのも難しいし、下のような「大手」や「有名」なAmazonやアップルなどの会社名を騙っているので、ふるい分けるにしても「本当のメールが来た場合のこと」を考えると思い切りにくいものです。

ともかく、被害に合わないための基本は、「メールからクリックしない」ですので、これを徹底する以外には被害を防止する方法はありません。

私もうっかり「Appleからの偽リンク」をクリックしてしまったことがあります。本当にうまく騙されました。

何も入力しなかったので実被害はなさそうですが(… と思っていますが)、極端な場合は、ニセ画面すらも出ないで、勝手にJavascriptが動作して「悪さ」をされる可能性もありますし、極端な場合は、カーソルを置くだけでJavascriptを動かす技術も難しいものでなくなってきていますから、メールすらも開いてはいけないことになってくるかもしれませんが、最低限でも、メールにあるリンクのクリックは厳禁です。

ともかく、正規のサイトにログインしてみるとメールの真偽がわかります。 メールにあるような案内内容が正規サイトのトップページになければ、それは「偽メール」です。

何も考えずにゴミ箱に置かずに、完全「削除」しましょう。

そして、どうでもいいメールは配信停止して整理しましょう

私の場合で言えば、ずっと永年メインに使ってきたメールアドレスを変えるのは残念だったのですが、変えてしまえばスッキリしましたし、意外に、どうということはありませんでした。思い切るのもいいと思います。

それよりも、メアド変更の際に、どうでもいいメールを契約解除して整理できました。

これも効果がありました。

重要でないメーカーなどのメールの多くを整理して「配信停止」にしたところ、メールの量がかなり減ってスッキリし、危険メールなどの余分なメールに気づきやすくなりました。

(来歴)H34年4月に記事を作成。 R7.1月 記事を全面書き換え R7.6月確認

コメント