乾電池の簡単な知識の再確認 乾電池は1次電池だから充電不可

最近は、充電するタイプの電池(2次電池)を使う機器が多くなってきました。 しかし、使い捨ての乾電池(1次電池)を使用する機器類もまだまだ多いようです。

アルカリ乾電池も安価になって、品質の良い外国製品がたくさん販売されています。 だからここで、もう一度乾電池の知識を整理しておきましょう。

電池の基礎知識

電池についての基本事項を確認しておきましょう。

電池は、使い捨て一回使用の「一次電池」と、充電し繰り返し使える「二次電池」、化学反応で電気を発生させる「燃料電池」、太陽エネルギーを電気に変える「太陽電池」などに分類されています。

電池工業会のHPで、電池(燃料電池や太陽電池を除く)の国内製造金額をみると、二次電池(リチウムイオン・アルカリ・鉛など)が全体の9割を超えています。 そして、さらにその6割がリチウムイオン蓄電池です。つまり、車載用電池の製造金額が大きいようです。

電池の製造数でみると、一次電池(マンガン、アルカリ、空気亜鉛、酸化銀などの電池)が60%、充電して使用する二次電池は40%で、その中で、アルカリ乾電池の数量は全電池の24%で最多です。

この「アルカリ電池」と一般的に呼んでいるものはプラス極が二酸化マンガンで、電解液が強アルカリの水酸化ナトリウムのものです。 これの分類上の名称は「マンガンアルカリ乾電池」といいます。

ここでは、一般的な言い方で、従来からある普通の乾電池を「マンガン電池」、形状が同じでハイパワーのマンガンアルカリ電池を「アルカリ電池」としています。

色々な電池があるものの、近年の国内の製造割合は、二次電池のリチウムイオン蓄電池やアルカリ蓄電池の産業需要がまだまだ増える傾向です。

そして、国内メーカーが販売している一次電池の多くも、外国で作られたアルカリ電池が主流になってきており、品質もいいので、コスパで考えれば、100円ショップのアルカリ電池も捨てたものではありません。

二次電池についても知っておきましょう

二次電池の「アルカリ蓄電池」とは、わかりやすく言えば、ニッケルカドミウム(ニカド)蓄電池、ニッケル水素蓄電池などの2次電池のことです。

大電力で低温に強いことや、電力あたりコストがリチウムイオン電池よりも安価なので、今後は、産業用のバックアップ電源などの用途向けに生産量の増加が見込まれています。

しかし現在の製造量の主流は「リチウムイオン蓄電池」です。 出力が大きくて取り扱いに優れているので、ますます生産量を伸ばしています。

事故のニュースも多くなっています。 リチウムイオン電池は、強い衝撃に注意することと、専用の充電器で正しく充電することが必須です。

充電中の状態をみておいて、膨張や異常な発熱に気を付けておれば、めったに問題が起きることはありません。

以下では、一次電池の乾電池(アルカリ電池とマンガン電池)についてみていきます。

乾電池:一次電池はゼロ水銀のアルカリ電池が主流になっていく傾向

「乾電池」は、マンガン電池とアルカリ電池(分類では「アルカリマンガン乾電池」のこと)がよく使われます。

その他の、リチウム電池・酸化銀電池・水銀電池・二酸化マンガンリチウム電池・空気亜鉛電池などの乾電池に比べて、単1から単3のアルカリ乾電池・マンガン乾電池の使用量が多く、安価な外国製アルカリ電池が増えてきています。

すでにマンガン電池は国内では生産されていません。(現状では、マンガン電池は単価が安いことで需要があるのか、多くの日本のメーカーは、外国製やOEM製のマンガン乾電池に自社ブランド名をつけて販売しています)

現在販売されているアルカリ電池・マンガン電池には、有害とされる「水銀」は含まれていません。

その他で上にあげた一次電池には、水銀が含有するものがありますが、国内製造の禁止や禁輸の方向になっていますので、今後は、水銀を含有する電池は時間とともに消えていくでしょう。

過去には、アルカリ電池は高価だったこともあって、マンガン電池が多く使われてきたのですが、現状では、安価な輸入品が多く販売されて、価格も性能もマンガン電池より優れるので、今後はマンガン電池は淘汰されていくことが予想できます。

【乾電池と湿電池】

乾電池は、日本人が明治時代に、時計用の乾電池を作ったのが最初です。 それまでは、「湿電池」が用いられていました。

湿電池は、ボルタの電池などのように、液体の電解液から電気を取り出すもので、それが固形で小サイズの使いやすい乾電池に変化していきました。

現在使われている、充電しないで使い捨てで使う一次電池のすべては「乾電池」に分類され、湿電池は鉛蓄電池のような「2次電池」に残っている程度です。

【単1・単2・単3の呼び方】

現在、円筒形のアルカリ電池やマンガン乾電池は、電気容量の一番大きい「単1形」から、ミニサイズの「単5形」までが販売されています。

この呼び方は、日本独自のものです。

昭和初期頃までの電池は、いくつもの電池を直列にして高電圧を取り出して使用するものが多くて、その一つが「単位電池・素電池」とよばれて、その単位電池の「単」をとって、当時に最初に作られた電池のサイズを「単1」としたようです。 そして、その呼び方が今も残っています。

その頃は、戦争機運が高まって、英語禁止も加わって、この「単1、単3」などの日本独特の名前が定着してしまったようですが、もちろん、この呼び方は「日本だけ」しか通じないものです。 でも馴染みがあるので、今後も残したい呼び方と思います。

近年は、外国製の乾電池もたくさん店頭で見かけます。

アメリカでもちいられている「AAやAAA」、国際規格(IEC60086:JIS C 8500)の「L6・L03」などを目にすることもあるでしょう。

ただ、単1や単3と一呼び方に慣れた私達は、国際規格の記号はわかりにくく、当面は「日本読み」でも問題ないのですが、これらの外国の記述は増えてくるので、最低限のことは知っておくほうがいいかもしれません。

【電池サイズの呼称】

アルカリ電池(分類では、アルカリマンガン電池)は「L」、マンガン電池は「表示なし」の表示です。

また、円筒形タイプは「R」で、例えば、単3のアルカリ電池は「LR6」、単4マンガン電池は「R03」という・・・などが国際的な呼称名です。

今はなじみが薄いですが、これらは、アメリカのAA・AAAなどの呼び方とともに、今後は次第に目にする事になっていくでしょう。

ただ、この国際呼称の「6」などの数字は、大きさで分けているのはわかるのですが、JISの資料を調べても、数字の意味がよくわかりません。

規格上は、LR6 のサイズなどの詳細は決められているので、なぜかしら「標準化好きの日本人」は、すぐ外国の呼び方に従いそうなところがあるのですが、「単1・単3」などの日本読みは残したいものです。

| 日本の呼称 | アメリカの呼称 | 円筒形アルカリ電池の国際規格呼称 |

| 単1形 | Dサイズ | LR20 |

| 単2形 | Cサイズ | LR14 |

| 単3形 | AAサイズ | LR6 |

| 単4形 | AAAサイズ | LR03 |

【アルカリ電池とマンガン電池】どちらも新品の起電力(電圧)は1.6V程度

何度も書いているように、アルカリ電池は、「アルカリマンガン乾電池」という分類名称です。

両方とも、正極が二酸化マンガン、負極が亜鉛で、どちらも同じです。 しかし、構造が違いますし、アルカリ電池には、電解液が強アルカリの水酸化ナトリウムが使われるので「アルカリ電池」と呼ばれます。

アルカリ・マンガンのどちらも、新品の電圧は1.6V強です。

外形やサイズは同じです。 しかし、アルカリ電池はマンガン電池よりも電気を取り出したときの電圧降下が小さい(つまり、「強く長持ち」)というのが特徴です。

そのために、「両者は全く別の電池」と考えないといけません。つまり、混合して使うとダメで、むしろ危険です。

混合して同時に使うと、内部抵抗の違いから、乾電池内部で熱やガスが発生して、変形や発熱や、さらにそれに伴う「液漏れ」が発生しやすくなります。

とくに、アルカリ電池は強アルカリの水酸化ナトリウムが漏れ出すと機器を破損するだけでなく、人体に直接に液が触れると危険です。

新品の電圧(起電力)は1.6V以上です。 1.5Vではありません

乾電池はアルカリ電池とマンガン電池が一般的に使用されています。 同サイズ(例えば単3形同士)で比較すると、アルカリ乾電池のほうが電流を多く流すことができます。

乾電池の電圧は1.5V … だと思っている方も多いようですが、これは「公称電圧」です。

新品の乾電池をテスターで測ると1.6V以上あって、むしろ、テスターで測って、1.5Vなら、新品でないことを疑わないといけません。

そして、この0.1Vの違いは、乾電池にすれば非常に大きいのです。

多くの精密機器では、1.4V程度まで電圧が低下すると、リミッターが働いて使えないことが起こってきますから、0.1Vの電圧の違いは重要になります。

新品の乾電池パック(100円ショップで購入した単3や単4の4本や5本セット)の電圧をテスターで測ってみました。

すると、電圧の差(ばらつき)は0.01V以下と、非常に均一な電圧になっています。 また、違ったパックとの電圧差(製造時点の起電力のばらつき)も0.02V程度以下で、ほとんど差のない、均一な製品が販売されています。

100均の安価な乾電池であっても、乾電池の品質は非常に高いことに驚きます。

そして、私の経験では、新品のマンガン電池とアルカリ電池の電圧は、マンガン電池のほうが新品時の電圧が高いようです。

だから、そもそも構造や起電力が違う製品ですので、いくら新品であると言っても、マンガン電池とアルカリ電池を混ぜて使ってはいけません。(これは重要事項です)

元々乾電池は化学的に内部で電気を作り出しているので、たとえ同じ形状や同じ電圧であったとしても、混ぜて使うことは絶対に避けないといけません。

電池は混ぜて使わない

電池交換するときには、同時に全部を交換しましょう。

外国製の安価品であっても、標準品質は保証されていますし、新品の乾電池では、セット内では「揃った電圧」になっていますので、同じセットから取り出した乾電池を全部交換して使うようにすれば問題は起こりません。

そして、新品であっても、他のパックとではロットの違いから0.02V程度の小さい電圧の違いですが、それでも、あらたな新品のセットを開封して、新しいセット内のものに統一して使うくらいの慎重さがあってもいいでしょう。

もっとも、1本だけを使用するなら、正規の電圧がでているのなら、そんなに気にする必要はありません。

1.4V程度で動かなくなる機器も多くなっています。 もったいないのですが、それでも、使いかけのものは使用しないで、新品に取り替えるようにしましょう。

乾電池は、使用すると電圧が低下し、使わないと電圧が回復してくる

アルカリ乾電池は、同じサイズのマンガン乾電池に比べて大きな電流を取り出せます。 しかし、どんな電池でも、使用すると電圧が低下していきますし、大きな電流で使えば、電圧の降下も大きくなります。

乾電池の特徴は、使わないで休ませると電圧が回復します。

ただ、アルカリ電池でもマンガン電池も電圧が回復してきますが、実験したところ、新品の電圧までは回復することはありませんでした。

余談ですが、一般には、マンガン乾電池は回復しやすいと言われています。 しかし私が実験して調べたところは、そうではなく、両方とも同様に回復するのですが、電圧降下程度の少ないほうが回復程度が高いということがわかりました。(→こちら)

つまり、一度に大電流で使って電圧を低下させないほうが電圧の回復が早いということです。

トータル的にみるとアルカリ乾電池のほうがコスパが高いので、今後は次第にマンガン電池はアルカリ電池にとって代わる感じがします。

そこで、乾電池の寿命例を調べたのですが、

電圧低下して正常に使用できない状態になる時点が乾電池の寿命

乾電池の寿命は気になります。

電圧が低下して機器などが正常に働かなくなる時点が「電池の寿命」といえますが、実は、使うもの(機器)によって寿命は変わります。

機器によっては、1.3V程度で寿命になるものも多くなっています。

多分、「動かなくなる」まで使えるというイメージを持っている人も多く、それもあって、過去には、1.0Vや0.8Vになる電圧を電池の寿命としていました。

しかし、最近の電子機器類で「定電圧」で作動させる機器では、乾電池の電圧が1本あたり1.3V程度になると使用できなくなるものが多くなっています。

1.3Vといえば、まだまだ使えそうな電圧ですし、ショートすると危険ですので、廃棄する際には端子を絶縁しておいて、分別廃棄する必要があります。十分に注意してください。

例① 単4×4本のLEDライトの場合 @1.2V で暗くなる

このLEDライトの電池部分を見ると、単4乾電池4本を使って、5つのLEDが点灯するようになっています。

内部の結線などは不明ですが、新品の乾電池の状態では、6.4V(1本あたり1.6V )で非常に明るく点灯します。

実験では、乾電池ではなく、別の電源を用いて、6.4Vから徐々に電圧を下げていって、その明るさがわかるように写真にとってみたところ、30%の電圧降下すると暗くなったと感じます。

この例では、乾電池1個の電圧で1.1Vになると使用に問題がでてくるということですが、過去には、「電池は0.8Vまで使うことができる」というような「寿命数字(過去に言われていた想定寿命電圧値)」で覚えている方は、「新品電圧の20%電圧低下すると使用に支障が出てくる」というように覚え直すのがいいかもしれません。

音楽プレーヤーでは、電圧低下は音が劣化するので、もっとシビヤーです。

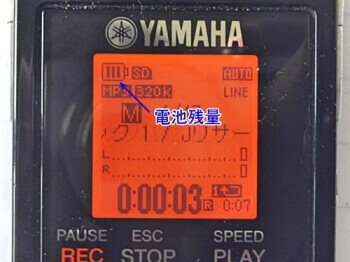

例② 高音質のハンディレコーダーは1.40Vで電池交換マーク

これは、単3乾電池1本で動作するPCMレコーダーの例です。

この例では、1.40Vに電圧低下すると、残量表示が「3本から2本に」なり、1.35Vで電池交換のサインがでました。

1.4Vになると音の高音部で音が歪みだして、再生音が悪くなります。

つまり、電池がなくなるのが寿命のサインではなくて、電池マークが減りはじめたら寿命だということです。

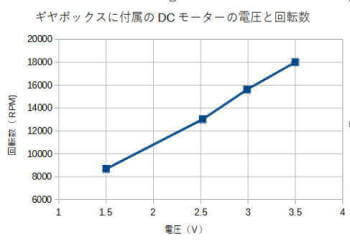

例③ DCモーターは、電圧が下がるにつれて回転が低下

おもちゃなどは、「動けばいい」ということで、しばしば、止まるまで使用していることも多いのですが、おもちゃに使われる「ブラシ付きDCモーター」は、電池の電圧が低下するにつれて、モーターの回転数が低下します。

さらに、負荷が大きいと、早く寿命になります。

このギヤボックスと可変電源を使って、電圧やモーター回転数などを測ってみたところ、このモーターの場合は3Vが標準で、3Vの時の電流量は160mAと、結構大きな電流量です。

この電流量は単3ではかなり大きい電流ですから、このモーターを回していると、簡単に乾電池の電圧が低下していきます。

そして、この図のように、使うにつれて電圧が低下し、30%の電圧が低下した2.5Vになると、回転数が30%程度落ちています。

この実験は無負荷での回転ですので、電圧が0.75Vになるまでモーターは回っていましたが、負荷がかかるともっと高い電圧でモーターが止まってしまいますから、おもちゃなどでは、止まるまで使えるということですね。

その他にも、掛け時計や目覚まし時計が止まったときの電池の電圧も1.3V前後です。

ともかく、昔に言われていたように、1Vや0.8Vになるまで乾電池を使用できるものは少ないのです。

1.3Vで使用できなくなるというのももったいない感じもしますが、使用する機器の省電力化などもあって、十分長い期間で使用できるようになっていますので、これは「寿命」とあきらめるしかありません。

電池は消耗品です。電圧を測定する場合はテスターを常備しておくのが便利です。

電圧、電流、抵抗の測定はテスターが便利

テスターがあると、0.01V単位で電圧がわかります。 そして、導通を測ることにも使えるので、結構役に立ちます。一家に一台は持っておきたい道具です。

|

|

オーム電機 デジタルテスター 普及型 大型ロータリースイッチ トランジスターチェック機能付き TST-KJ830 08-1288 OHM 新品価格 |

![]() 電池チェッカーを使っている人も多いのですが、デジタル式はいいのですが、アナログや電圧表示のない製品は不正確ですから、電池の電圧チェックにはテスターを使う習慣をつけておくと安心確実です。

電池チェッカーを使っている人も多いのですが、デジタル式はいいのですが、アナログや電圧表示のない製品は不正確ですから、電池の電圧チェックにはテスターを使う習慣をつけておくと安心確実です。

私は安価な機種を3台持って使っています。 いずれも当時の価格で3000円以下の安いものですが、現在はさらに安価になっています。

このように、5Vの定電圧アダプターの電圧を3つのテスターで測ってみると、3つとも数値がほぼ揃っていますので、(どれが正確かはわかりませんが)逆に、どれも不正確ではないということなので、安価な製品であっても充分に役に立ちます。

リンク

![]()

(来歴)R6.9月見直し R7.12月確認

コメント