最近は、充電式の電池(2次電池)を使う機器が増えてきていますが、まだまだ乾電池を使う製品も多く、100円ショップでも、数本組のパック乾電池が数多く販売されています。

「電池はPanasonicでないと寿命が・・・」という声もあるのですが、単3アルカリ電池でいうと、性能評価の高いと評判の「エボルタネオ」が1本100円程度ですから、コスパを考えると、私は、単価の安い100円ショップのアルカリ乾電池を購入してしまいます。

ここでは、アルカリ乾電池とマンガン乾電池のコスパをみていますが、実験しても、アルカリ電池が絶対に優位なのにマンガン電池が販売され続けているワケを考えてみました。

電池の優劣や寿命時間の評価は難しい

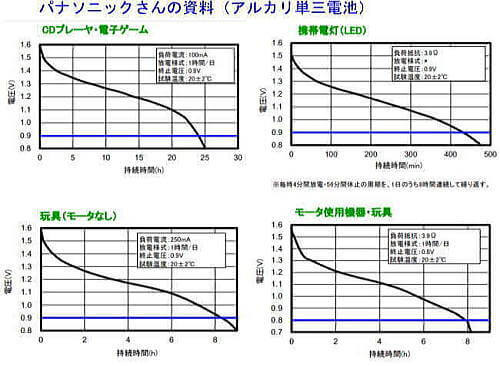

パナソニックさんの資料に単3アルカリの寿命曲線の例がありましたが、これは一つの例で、実際には機器によって寿命はまちまちです。

これらは一つの実験例で、データは古いもののようで、さらに、使い方の条件も特殊なもののようですから、標準的であっても実用的なものではありません。

これを見ると、電池寿命も0.8~0.9Vになったときを設定してあります。 しかし、今日の機器では1.3V程度で電池交換マークが出る器具も多いのであまり参考になりません。

この図では、①通電すると電圧降下する ②電圧降下の傾向は、使用し始めに急激な電圧降下があり、寿命前にも急激な電圧低下がある ③負荷電流が小さいと長持ちする というところを見ておいてください。

現在では、LEDが主流ですし、電子回路の消費電力も小さくなっているなどもあって、単純に機器の使用時間は決めにくいのですが、最近の機器では、うまく設計されていることもあって、極端な短寿命の機器は少ないように思います。

こちらの記事でも取り上げたように、近年の電子機器は、乾電池1本の1.5V機器では1.3V程度、3V機器では2.6V程度というように、1本あたりの乾電池の電圧が新品(1.6V程度)の電圧から2割程度低下すると止まってしまったり電池交換マークが出るようになっているものが多くなっています。

これは、最近の機器の回路を安定して働かせるために「定電圧回路」が組み込まれていて、指定の電圧に電圧低下すると、電池交換マークなどが出るように設計されているためで、もっと低い電圧まで使えるようになればいいのですが、IC部品などの特性もあって、当面はこの状態で電池交換しないといけないのです。

ただ単にDCモーターが回ればいいのであれば、もっと低い電圧になるまで使えるのですが、多くの電子機器にシリコンを使った能動部品(ICやトランジスタなど)では、必要な電圧による制約が出てきます。

それもあって、電池交換の電圧が高めに設定されているものが多いのですが、その反面、機器部品が良くなって、消費電力が抑えられていることで、そんなに短い寿命だという感じは少ないでしょう。

近年の機器は、1.3Vになれば電池交換サインが出て使えない機器もたくさんあるし、使用する電池の大きさは単三や単四に決められているので、単純に電池の優劣や寿命判定を数値化するのは結構難しいことです。

また、しばしば、「電池は国産でないと・・・」とか、「パナソニックは最高・・・」ということなどが聞かれますが、使用条件が変われば、寿命時間が変わるのですから、うまく電池を選ぶ余地も出てくることになります。

電池に使用開始日を書き、交換時に電圧を測ってみましょう

機器や用途によっても、電池の種類によっても寿命は変わるのですが、私は、電池交換の際に、交換日にちを書いておくようにしていて、更に、使い終わった電池の電圧を測って、大まかな寿命をみるようにしているのですが、これで、結構、寿命推定ができます。(交換予想日が書いてあると確実です)

安価なテスターでいいので、1台あれば便利です。

|

|

オーム電機 デジタルテスター 普及型 大型ロータリースイッチ トランジスターチェック機能付き TST-KJ830 08-1288 OHM 新品価格 |

![]()

ともかく、デジタルプレーヤーや壁掛け時計では、1.4Vになると電池交換時期ですし、LED電灯は、1.1Vに電圧低下すると暗くなりますし、DCモーターも、0.5Vになっても回っているものの、電圧低下とともに回転が遅くなり、パワーも落ちます。

ともかく、一律に「**Vが電池の寿命」と決めれるものではないことを知っておきましょう。

1年以上電池交換しないものには、「電池交換の日にち」や「交換予定日」、「電池交換をしたときの電圧」をメモっておくと便利です。

電池が大きいほど、また、マンガンよりもアルカリが高コスパ

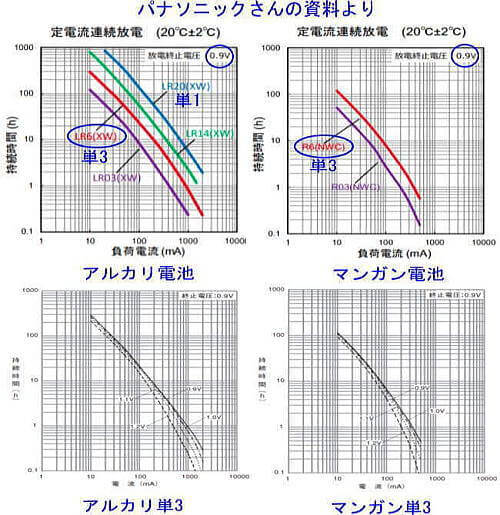

乾電池の国内トップメーカーの「パナソニック」さんのHPに、乾電池に関する「技術資料」が掲載されています。(詳しく知りたい方はパナソニックさんのHPをご覧ください)

この資料からは、乾電池の基本性能は体積(電流容量)の大きい乾電池のほうが、また、マンガン電池よりもアルカリ電池のほうが長持ちしているのが読み取れます。

①使用する時の電流が大きいと、寿命が短くなる

②サイズが大きくなるほど長持ちする

③アルカリ電池のほうがマンガン電池よりも長時間使用できる

などがグラフで分かるのですが、もちろんこのデータも連続使用した場合の実験ですので、見方に注意が必要です。

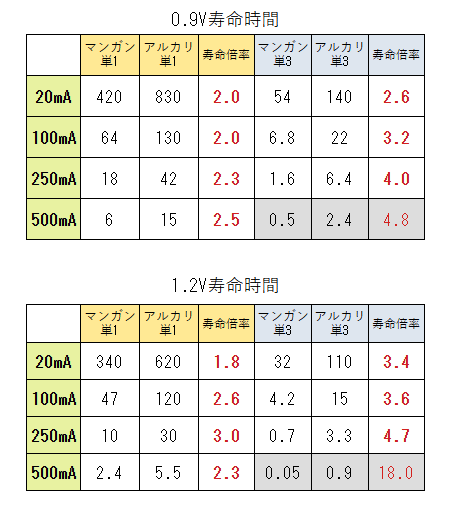

ここでさらに比較しやすいように、下の電流量と使用時間の値を読み取ったところ、電池の大きさやアルカリとマンガンの違いが見えてきます。

グラフから読み取った寿命時間

グラフから読み取った寿命時間

概念的な見方になりますが、同じサイズのアルカリとマンガン電池では、アルカリ電池のほうが2倍以上の長寿命 ですし、少し大きな電流を流すと、急激に使用時間が短くなるのですが、サイズは機器で決まっているので、ともかく、アルカリ電池を基準に考えていい感じがします。

単1どうしでアルカリとマンガン電池のコスパ比較では、ダイソーさんの販売単価を例がわかりやすいのですが、単1アルカリ電池1個が100円(ここではすべて税別)に対して、単1のマンガン電池は2個が100円なら、単価でアルカリ電池がマンガン電池の2倍であっても、寿命が2倍以上なので、やはり、アルカリ電池のほうがコスパが優れていることになります。

単3でみてみると、もちろん、パックの本数によっても、使用条件によっても変わるのですが、アルカリ電池(4本パック)とマンガン電池(6本パック)では 1.5倍の価格差であっても、定電流で使用する場合の寿命は2.5倍なので、この場合もアルカリ電池のほうがお買い得ということになります。

通常の製品では、機器(器具)ごとに、使える電池のサイズは決まっているので、電池のサイズは選択できないのですが、一度に多くの電流を流す場合は、できるだけ大きな電池でアルカリ電池の単価の安いもの(パック本数の大きいもの)を購入すればいいということになります。

もちろん、電池のメーカーが変われば品質差によって違いが出るかもしれませんが、現在は、どんな乾電池でも、基準品質は満たしていますし、私の経験では、これまでに、新品の乾電池で問題があった商品はありませんので、わたしは「安物買い」に徹しています。

そうは言っても持続時間などで勝負をしなくてはならない用途であれば、コスパを気にしていられませんから、この場合は、その条件で試験して比較するのは無駄ではないでしょう。

つまり、電流量が大きいようなら電流容量の大きい高級品を使う意義が出てきます。

ともかく、アルカリ電池のほうがコスパが高いとなると、マンガン電池の出番が無さそうですが、現在も、マンガン電池もたくさん店頭に並んでいます。 単価以外に、何か理由があるのでしょうか?

マンガン電池は電圧回復能力が高い…は、どうも疑問

一般的には、『マンガン電池は、小電力時の回復能力が高い』といわれています。 しかし、私が実験したところ、マンガン電池の完勝ではないことが見えてきました。

ダイソーさんの2種類の電池を使用して実験

ダイソーさんの2種類の電池を使用して実験

どんな電池でも、負荷をつないで電流を流すと、徐々に電圧(起電力)が低下していきます。

そこで、電池の大きさに見合った同じ電流量で比較すると、使用したときの電圧低下の大きさは、電池容量の大きいアルカリ電池よりもマンガン電池のほうが大きくなります。(マンガンのほうが電圧低下が大きい)

そして電流を流すのをやめると、アルカリ電池もマンガン電池も、徐々に電圧が回復していきます。

その時、回復のスピードはマンガン電池のほうが早いのですが、マンガン電池で初期の電圧低下が大きいと、以前の電圧に近づいていくのに時間がかかってしまうので、見かけの電圧の回復はアルカリ電池のほうが早いことがわかりました。

つまり、使ったときに電圧降下が少ないほうが優位ということから、電流容量が大きいアルカリ電池が優れている・・・という結果です。

言い換えれば、電圧低下を少なくすれば、長く使える・・・ということになりますから、アルカリ電池を使うようにするといいのです。

使用時の電圧低下を抑えると長持ちする

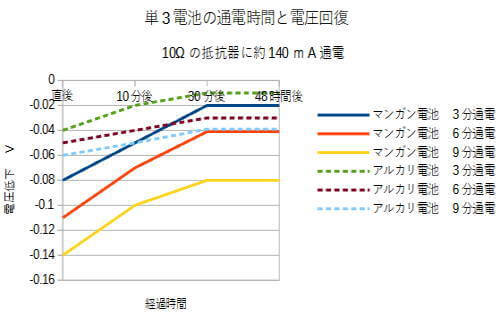

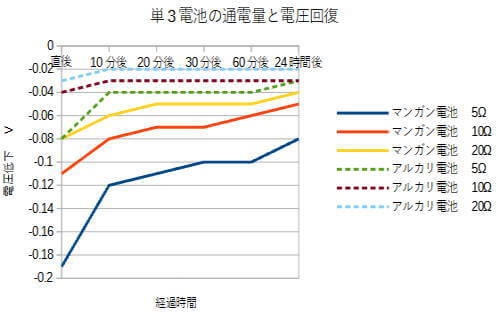

小さなDCモーターを回したときの消費電流は150mA以上なので、単3電池では少し電流量が多過ぎるのですが、その電流量で流す時間を変えたときの電圧降下程度や回復状況を調べたのが下のグラフです。結果をまとめると、

①通電時間の長さとともに、電圧降下が進む(アルカリもマンガンも)

②使用後の電圧降下はアルカリ電池のほうが小さい(つまり、アルカリのほうがタフ)

③電流量が多いほど電圧が低下が大で、元の電圧までは回復しにくい(どの電池も)

④電圧回復速度はマンガン電池が早いが、電圧低下量が大きいので、電圧回復はアルカリのほうが優れる

⑤長持ちさせるためには消費電流量を小さくする

などのことがわかります。

このように、総合的な評価は、使用したときの電圧低下が少ないアルカリ電池のほうが高性能です。

「マンガン電池は電圧回復力が大きいから休止させると長持ちする」と言われていますが、少し大きな電流を使って電圧低下させると、たとえ回復力が大きくても「追いつかない」という結果でした。

つまり、「マンガン電池は回復力が高い」というのは、非常に消費電力が小さい場合に有効で、通常の使用では、アルカリ電池を使うほうが長持ちするということがわかります。

もう少し過酷な条件で調べてみます。

乾電池は、消費電力量が大きいほど電圧降下が進みます。

そこで、電流の大きさを変えるために負荷抵抗値を、20Ω(電流量は、70mA程度で比較的少ない)、10Ω(前回と同じの140mA程度モーターを回すときの電流量)、5Ω(単3では、大きすぎるくらいの、240mA程度の電流量)になるようにして、各6分間電流を流したときの電圧降下の様子や回復過程を見ました。

(注)単なる「実験」ですので、若干の不正確さや問題点は了承ください。

その結果は、ここでも、

①流れる電流が多くなると、電圧の低下が大きくなる(アルカリもマンガンも)

②アルカリ電池のほうが電圧低下が少ない

③少し電流量が大きいと、1日(24時間)程度の放置時間では、元の電圧までは回復しない

・・・という結果でした。

この実験の、70mAで6分間使用する・・・という、比較的低電流の条件も、単3電池を使うのは大き過ぎる電流ですが、ともかく、やはり、使用後の電圧低下の少ないアルカリ電池に軍配が上がります。

そうなると、寿命が短い「マンガン電池」は、今後は消えゆく運命のはずですが、現在も販売されている理由は何なのでしょうか?

電池の価格だけで考えると良い場合 子どものおもちゃ

ダイソーさんの 単3乾電池 でみると、最近は単3のアルカリ4本パックとマンガン6本パックが多いようなので、それで単価をみると、税別で、アルカリは100円/4本=@25円、マンガンは100円/6本≒@17円 の単価です。

そこで例えば、「子供さんが遊ぶモーターで動くおもちゃ」で考えてみましょう。

ともかく、子供さんは、動かなくなるまで遊びますので、毎日2本の単3を使いきりで30日間毎日、新品の乾電池2本を使う場合では、アルカリとマンガンで、(25-17)円x30日x2本=480円 の差がでます。

使い切りの場合は「安い方が良い」ということですね。

子供さんは、おもちゃが止まるまで遊ぶので、マンガン電池が少々使用時間が短いと言っても、単価の安いマンガン電池を使えば安上がりですからマンガン電池の優位性がでてきます。

もちろん、アルカリ電池を使えば、長い時間動いてくれるでしょうが、子供さんは動かなければ諦めてくれますので費用の節約に繋がります。

玄関チャイムなどはマンガンで十分だが、家庭内の小電力器具は少ない

間欠使用で小電力の家庭用機器にマンガン電池を使うとコスパを発揮するのですが、思いつくのは「玄関チャイム」程度しかありません。

1日数回程度しか使われない「玄関チャイム」は、押した時に大電流が流れるとしても、約1~2秒で仕事が完結するので、このような使い方では、ほとんど電圧低下も落ちません。

このような間欠用途であれば、マンガン電池でも問題なく使えてメリットがあります。(しかし、あえてマンガン電池を使う必要性はありません)

つまり、電力をほとんど消費しなければ、単価が安いマンガン電池を使うのがコスパの面で有利なので、マンガン電池が販売されているのでしょう。

しかし逆に、液漏れなどのトラブルがなければ、アルカリ電池では、忘れるほどの期間使えますので、次第にアルカリ電池に淘汰されていくのは避けられない感じです。

小学校の理科工作で作ったマンガン電池 今後は消えていく運命に

小学校の理科工作授業で、炭素棒の周りに二酸化マンガンの粉を亜鉛の缶に押し込んで、そこに塩化アンモニウム液を流し込んで「マンガン乾電池」を作った経験があるのですが、現在ではたぶん、アルカリ電池が主流になってきたし、それには、電解液が水酸化ナトリウムの強アルカリで危険で、電池の構造も複雑ですので、近年は、そのような電池作りの工作もしなくなっていると思います。

近年は乾電池製品は品質も良くなり、液漏れして機器を痛めることもほとんどなくなりましたし、乾電池に変わる充電できる電池が増えています。

だから、製造メーカーごとの乾電池性能の差はあるのでしょうが、安価で1本あたり30円以下で販売されている輸入品のアルカリ電池の品質は決して悪いものではありませんので、マンガン電池がコスト的にやすい使い道があるといっても、マンガン電池の需要は減っていくでしょう。

マンガン電池には、赤・緑・青という色で区分した品質規格があるのですが、現在では赤とその高級品の黒以外のものは見ませんし、赤もほとんど見ることが減っている現状ですから、この流れでも、きっと、マンガン電池は近い将来に消えていくでしょう。

以上、大した内容もなかったのですが、乾電池を使うときにどちらがいいのかといえば、基本的には「アルカリ電池を使う」ようにすればよく、逆に、マンガン電池は安価なので生き残っているということを感じていただけましたでしょうか。

使用済み電池の電圧を測ってみましょう きっとびっくりします

|

|

Sanwa(三和電気計器) デジタルマルチメーター PM-3 新品価格 |

![]() 電池の電圧チェックには、上のようなテスターが1つあれば便利です。もっと安価なものでも十分です。使い方も簡単です。一家に一台おいておいて、電池交換の際に一度電圧を測定してみてください。

電池の電圧チェックには、上のようなテスターが1つあれば便利です。もっと安価なものでも十分です。使い方も簡単です。一家に一台おいておいて、電池交換の際に一度電圧を測定してみてください。

最近の機器は1本あたり1.35V程度で電池交換マークが出るものが多いのですが、「もったいない」「まだ使える」とおもっても、もう、その電池は使えません。 廃棄の場合は電圧が高く電流も十分ですから、両極をテープで絶縁してショートしないようにして決められたように廃棄しなくては危険です。

(来歴)R4.9見直し R5.8月に誤字脱字を見直し R7.6月に確認

コメント